since 2021

Welcome to our site

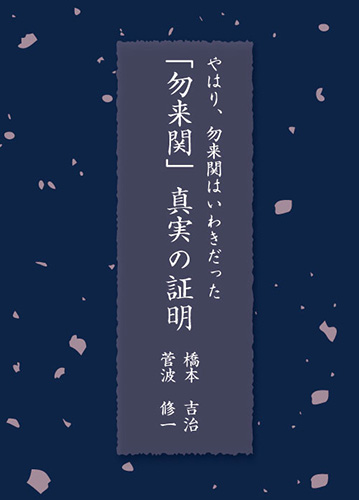

19. 勿来関研究会の原点

当、勿来関(なこそのせき)研究会が発足したのは、地元の勿来の関について書かれた書籍の中で、抜きん出て人間性、資料性、和歌の精通性、地道で真摯な探求力、地元愛と情熱等々を強く感じた一冊の書籍との出会いがあったからである。『勿来関と源義家』(昭和三十一年六月発行)であり、佐藤一となっていた。

当時、佐藤一先生は、湯本高校で社会や国語の教員をされていた。後に、磐城農業高校や勿来高校に移られ、多くの卒業生を出されている。先生は、大正九年(1920)に勿来町関田で生まれ、茨城県立青年学校教員養成所(現茨城大学)に入り、学徒出陣で中国や南方の戦火を潜り抜けてきた。先生にとって、源義家は文武両道の鏡以上の存在であった。源義家は部下を愛する戦の天才であり、心豊かな詩人でもあった。義家は一先生にとって、理想の人間像だったに違いない。著書の題名に義家の名を入れた理由もそこにあったのだと思う。

少々長くなるが、先生の著から勿来の関の所見を見てみたい。

①「剗は塹柵の所なり」と見られてきた令義解の解釈によってしても、容易に剗所の原位置は推論できないのである。(令義解抜粋部 中略)以上の外に尚未解決な問題がある。即ち古代に於いて柵があったとするならば、それはどのような意味のものであったろうか。海岸道路の発達はいつ頃からであったろうか。その発生は何時か。更に山麓に関があったと仮定する矛盾として常陸風土記が伝承の記録であること、遺跡遺物の分布が海岸よりも濃厚であること等である。(中略)

奥羽三古関は何れも自然の険要な地が選ばれていることは、関跡の地形が語っている。日本海側の念珠関も、太平洋岸の勿来関も全く立地条件は類似し、白河関跡においては土壕が認められているのである。従って古代に於ける「剗」は自然の要塞が即ち戦略的、軍事的なもので、大自然のままの地形が要塞であって、中性の柵の役割に考えてよいのではなかろうか。こうした点から、現勿来関跡は古来より関跡とされ、険要な地形が認められて現在に至ったものと思われるのである。

この地形が剗跡と考えられる点からして、交通の検判を目的とした関とは根本的に異なるものであって、古代の剗所は軍事的であったことが立証されるのである。古代の道路即ち剗所のみ考えることには、尚研究の余地が残されるのである。

しかし道路の監視を等閑にふして攻防は無意味であり常備の体制は確立され得ない。勿来関附近には地形上、三柵を設けなければ前哨戦の役割は果たさないし意味もなさない筈である。古柵の機能は政策上の拠点であったとすれば更にそうである。私は作戦参謀になったつもりで、平潟から出蔵迄の地形を数十回実地に調査してみたが、 三柵の拠点が現関跡であったろうと考えている。

②私は現関跡が、奈良、平安、鎌倉時代から関跡と言われてきたものかどうか知りたいと思っている。そして古い時代に於いても現関跡を認めていたかに疑問を持ちながらも、近世の身近な資料によって、 現関跡を承認するものである。

③勿来の地に生まれた私は、幼少の頃から関跡の存する関山に、榊とり、下刈、栗取り、鳥追い、盆花とり等に出かけたものである。 帰りには関跡に寄って憩うのだが、寂として声なき老松の葉蔭に、郷土の歴史を考えると、子供心に、勿来の里がたまらなく好きになってくる。こんな思い出はなつかしいものだ。私は郷土の一人として、故郷を探求してみたいと、物心のついた頃から考え始めた。これは恩師の力によったことが多いのかも知れない。もとより学浅くその器でないことは百も承知しているが、郷土への愛着と、関の歴史的誇りとは失いたくない。こうした事から筆を起こしたのが先般の勿来関の展望』と今回の冊子である。

以上、佐藤一先生の著から、まとめの部分を拾い出してみた。先生の人となりが感じられ、私などは何故か涙を禁じ得ない。先生が画いた勿来関の老松の絵が二十枚、手元にある。 百歳の奥様と御子息から寄贈されたものである。生前先生に一度もお会いすることはできなかったが、 一冊の真実の書に出会えたことは私の人生の宝である。